种下一棵苗 延伸一条链

贺兰山东麓规模化的酿酒葡萄种植基地。记者 党硕 摄

进入9月,贺兰山东麓迎来了一年中最繁忙的季节。

自1985年第一瓶葡萄酒酿成,历经试验示范、快速扩张、品质提升、稳定成长,如今的贺兰山东麓葡萄酒产区,35万亩荒地变成绿洲,一片片葡萄藤接天连碧,一座座酒庄星罗棋布,一瓶瓶好酒飘香世界。但它的魅力远不仅于此,在改善生态、带动经济发展的背后,连起的是一片惠及民生的大产业。

今年40岁的赵平,是永宁县黄羊滩农场2队的葡萄基地合作人,凭借多年的种植经验,他从一名普通农民变成“半个”葡萄种植专家。“过去我们这里种植小麦和玉米,一亩地平均收入二三百元,能在场部盖上一间房就很满足。现在我们农场农户在银川买房买车的可多了,别看这小小的葡萄,它让我们实现了脱贫致富,也带动了乡村振兴。”通过与宁夏张裕龙谕酒庄的合作,赵平和家人的生活发生了翻天覆地的变化。

免费为农户提供苗木和栽培管理技术,解决当地农村及移民就业人员5000余人;编制《质量安全标准与措施手册》指导农户种植,并请农机专家设计小型农机具,推进种植过程机械化、科学化,提高种植水平,增加经济效益,引领农户通过种植酿酒葡萄脱贫致富……在贺兰山东麓发展成长近20年,龙谕酒庄通过自营、葡萄基地+原酒发酵中心+酒庄等模式,实现了农户、地方政府、企业三方受益的多赢局面。

葡萄酒产业带动经济发展的同时,不仅让赵平这样的基地合作人尝到了“甜头”,还让更多村民过上了好日子。

“每年3月到11月的用工期,我们村会有十几个人一起出来在葡萄园干整枝、除草、采摘方面的农活。一年能干190天左右,差不多年收入近两万元。”杜学忠是青铜峡市瞿靖镇新民村的村民,从青铜峡葡萄酒产区建设之初,就带领村民一起在葡萄地里干活,“现在村里已经很少人出去务工,大家在家门口就能打工赚钱,还能照顾家,很幸福。”

产业兴,乡村兴。

“我们是闻着葡萄果香奔小康的!”作为志辉源石酒庄的讲解员,贺兰山东麓葡萄酒产区的故事早已烂熟于乔静心中。20年前,乔静随父亲从陕北来到银川市西夏区昊苑村,曾经满眼黄沙、风吹石头跑的戈壁滩让她一心想要走出去,如今满目绿色,春风一拂葡萄香的景象让她身心均已找到归属。

这个距离志辉源石酒庄不远的村落,将美丽乡村的建设和葡萄酒旅游有机融合,依托辖区万亩酿酒葡萄种植基地的资源优势,成功跻身“全国特色产业亿元村”行列,17座酒庄的葡萄酒年产值近2亿元,村集体年收益4800万元,占全村集体经济总收入的75%,葡萄酒旅游年接待游客35万人次,全村旅游年收入达到2000万元。

“14年前,我选择来到贺兰山东麓时这里还是一片戈壁滩,是葡萄酒产业把这里变成了绿洲。我也见证了这里的农户从贫穷走向了小康。”贺兰神(宁夏)国际葡萄酒庄有限公司董事长陈德启告诉记者,贺兰神酒庄自开发建设以来,为周边生态移民提供了约1500个就业岗位。下一步,酒庄还计划投资建设一个集有机生态旅游、葡萄酒康养、休闲度假、有机农业观光的生态产业园,可以为农户提供更多就业岗位。

“一产种葡萄,二产酿造加工,三产发展葡萄酒旅游等。特色产业只有成为富民产业,才更具生命力。”宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会相关负责人介绍,宁夏葡萄酒产业是典型的富民产业,每年能为产区周边农户提供季节性用工岗位及固定用工岗位13万个,固定工年收入一般达2万元至3万元,季节性用工每个劳动力收入每年达6000元至1万元,酒庄(企业)年支付工资性收入约10亿元,当地农民收入中的三分之一来自葡萄酒产业,有力地带动了农民增收致富。

未来,我区将继续以建设宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区和举办中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会为契机,加快构建更加完备的葡萄酒产业体系,积极探索拓展葡萄酒+教育、文旅、体育、康养、休闲、生态等新业态新模式,将葡萄酒产业打造成为多业态融合、高综合产值的复合产业。规划用5年至10年时间,实现酿酒葡萄基地总规模100万亩,年产优质葡萄酒3亿瓶以上,综合产值1000亿元。

种下一棵苗、延伸一条链、融合三产业、带富一方人。在乡村振兴的道路上,贺兰山东麓的小葡萄还将大有作为。(记者 王婧雅 王莹)

贺东庄园:老藤年年果盈枝

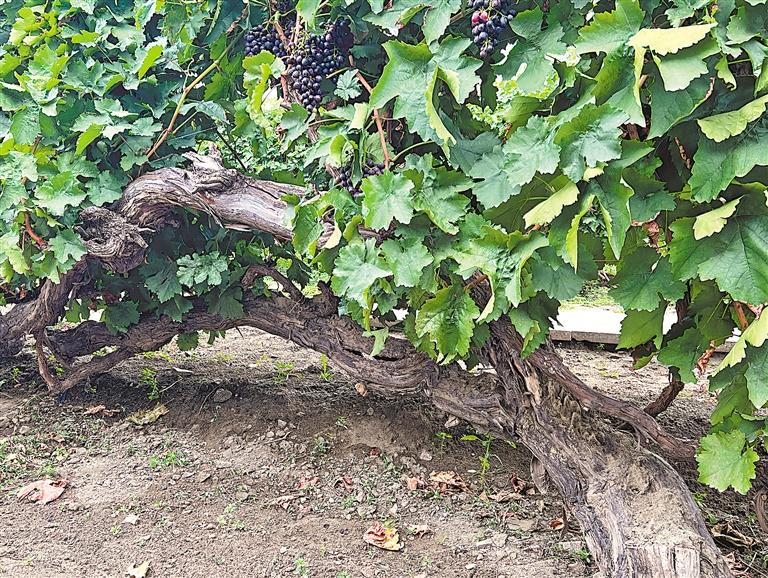

贺东庄园地径超过25厘米的百年老藤。

“2015年以来,我们在国际五大赛事获得了100多项金奖,在2016年被录入外交部指定用酒,连续三次在FIWA中获得最高分和大金奖等成绩,都证明了我们酒的品质。”8月28日,宁夏贺兰山东麓庄园酒业有限公司董事长龚杰告诉记者。

“国家、自治区都很重视葡萄酒产业,我们也越来越有信心。希望我们的酒能在博览会上赢得客商的喜爱。”龚杰说,今年贺东庄园参加博览会主要有两个展示区,在室外广场上有一个展示区,室内还有一个60平方米左右的展示厅。庄园还准备了一些活动,邀请爱好者来庄园内拍摄视频,前期录制的美食节目也将在博览会期间播出。“我们希望线上线下共同发力,利用博览会的宣传优势,吸引更多客商来到庄园,品尝我们的葡萄酒,从而打开更大的销路。”

贺东庄园始建于1997年,占地面积3040亩,拥有20年以上树龄高标准化酿酒葡萄基地2600余亩。此次参加第二届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会,贺东庄园拿出了三获FIWA最高分、大金奖的“根”系列葡萄酒,这个系列的葡萄酒属于低温发酵,口感清爽愉快。

贺东庄园坐落在贺兰山东麓。产区拥有世界酿酒葡萄生长所需的全部优质条件,纬度好、日照时间长、降水量小、日夜温差大、沙土里含的矿物质非常丰富、透气性好。走进贺东庄园的葡萄种植区,整整齐齐的葡萄架上,每支葡萄藤只在底部三分之一处结果。“我们每年要对葡萄进行四次疏果,把长得不好的葡萄都提前摘下,保证每一颗酿酒用的葡萄有良好的生存环境。”龚杰说。疏果可以使更多的营养集中在剩下的果实中,以促进果实更完美。并且,每支葡萄藤都在靠近土地的地方,成“厂”字形排列,上面的枝干是为了给葡萄藤提供营养,所以葡萄都集中在下半部分生长。

再往深处走去,看到了一片枝干非常粗壮的葡萄树,“这是百年老藤了。”龚杰介绍道。贺东庄园生长着225株树龄超过百年的葡萄树,弯曲的树干遒劲有力,斑驳的树皮记录着时代的变迁。这片最粗地径达28.6厘米的老藤,为我国现存最古老的葡萄树种之一,在2022年2月被石嘴山市人民政府核定公布为市级文物保护单位。古老的葡萄树把日夜积攒的精华结成浆果,在多重工序后,沉浸在橡木桶的怀抱里,经过时间的沉淀,终成一瓶香味回味悠长的葡萄酒。

贺东庄园在做好葡萄酒的同时,也开发了餐饮、住宿、休闲为一体的旅游产业,2021年获评4A级景区。贺东庄园采用酒庄沉浸式体验与官方直营店相结合。由酒庄直接面向消费者,令消费者亲身体验到葡萄酒文化,在酒庄的氛围中感受葡萄酒的魅力,获得了来自北京、上海、深圳、武汉等地的游客的好评。(记者 谢薇 见习记者 蔡莞郁)

贺兰山下酿造紫色梦想

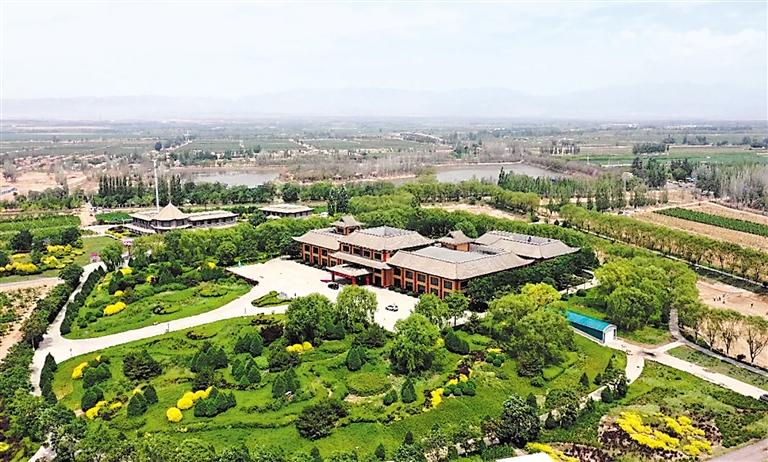

西夏王玉泉国际酒庄。(图片由永宁县委宣传部提供)

塞上秋意渐浓,贺兰山东麓又迎来了一年一度的酿酒葡萄采摘季。

宁夏立兰酒庄有限公司位于贺兰山东麓葡萄酒产区核心地带,2011年通过招商引资落地永宁县闽宁镇。凭借得天独厚的自然条件和各级政府的大力支持,立兰酒庄在一片荒滩上扎根发芽、枝繁叶茂,葡萄种植和葡萄酒产业不断发展壮大,不仅增加了移民收入,还美化改善了生态环境,实现经济效益和社会效益双赢。

从银川市区出发,沿110国道或乌玛高速向南驱车40分钟,即可到达位于闽宁镇原隆村的立兰酒庄。“我们已建成高标准有机葡萄种植基地2400亩,种植了赤霞珠、美乐、西拉、霞多丽、马瑟兰等葡萄品种,打造的葡萄酒品牌主要有览翠、贺兰石等。目前每年产出葡萄酒38万瓶,产值6000多万元。”该公司董事长助理马成云介绍。

立兰酒庄采用创新架型,葡萄苗45°倾斜上架,易于修剪和埋土;基于互联网打造的可追溯系统,每瓶酒可以追溯到每一块葡萄园。“一年四季,葡萄园中大量工作都由工人手工完成,采收结束后,将对葡萄进行除梗和人工粒选。立兰酒庄独特的重力入料法及干冰低温冷浸渍工艺是生产高端酒的传统工艺,我们只想酿出贺兰山东麓葡萄酒最优良的品质。”马成云说。

立兰酒庄所在的原隆村是移民村,该公司成立之初流转村民土地2400亩,2020年又流转土地1200亩,酒庄所有临时用工都来自移民村,每年临时工工资支出400多万元。宁夏立兰酒庄有限公司与易地搬迁移民村合作成效显著、带动性突出,2017年被授予自治区“就业扶贫示范基地”称号。

位于贺兰山下的贺兰神10万亩有机葡萄生态产业园,是福建和宁夏两省区对口扶贫协作的重要成果,谱写了福建籍商人陈德启带动闽宁镇移民增收致富成就紫色梦想的故事。

该项目规划建设集有机生态旅游、葡萄酒康养、休闲度假、有机农业观光为一体的生态产业园,同时建设世界各国不同风格酒庄20座,形成国际酒庄博物城。目前已开发平整可种植面积7万亩,种植葡萄4万亩,每年生产葡萄酒5000吨,并计划每年按5000亩至8000亩的面积扩大种植规模。

因一直致力于生态环境的改善,该公司先后被授予全国绿化模范单位、国际绿色生态示范企业、自治区农业产业化重点龙头企业、自治区林业生态先进单位等20多项荣誉。所酿“贺兰神”系列葡萄酒先后获得30多个国际国家级大赛大奖,也是中国扶贫网目录产品。该公司为闽宁镇当地生态移民提供约1500个就业岗位,每年带动500户家庭就业,人均年收入3万元。

近年来,永宁县充分发挥国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区核心区优势,推动葡萄酒产业大产区、大产业、酒庄酒发展。编制完成《永宁县贺兰山东麓葡萄酒高质量发展“十四五”规划(2021-2025)》,推进标准化酿酒葡萄种植基地建设,2022年新增酿酒葡萄种植基地7660亩,改造提升低质低效园近8000亩,全县酿酒葡萄种植面积达到12.16万亩。

永宁县现有酒庄20家,12家酒庄达到自治区列级酒庄标准,2021年酿酒葡萄产量1.89万吨,葡萄酒产量1.18万吨。先后实施宁夏恒生西夏王酒业有限公司葡萄及葡萄籽深加工项目和玉泉营葡萄一二三产业融合示范园区等项目,进一步延伸葡萄酒产业链条。培育览翠、西夏王、贺兰神等葡萄酒注册品牌67个。2022年上半年葡萄酒销售218.38万瓶,原酒销售量220.5万吨,销售额1.08亿元。(记者 贾莉)

源石酒庄的“婆姨们”

工人正在修剪葡萄枝蔓。

“从光秃秃的砂石场,到如今的枝繁叶茂,源石酒庄这些能干的‘婆姨’们功不可没。”7月20日,宁夏志辉源石葡萄酒庄有限公司负责人袁园笑着说,酒庄工人200余人,三分之二都是女工,干得时间最长的员工有20多年了。

每天早晨天蒙蒙亮,苏金萍便早早来到了酒庄。这个将近50岁的“婆姨”20年前从甘肃省来到宁夏,在西夏区镇北堡镇昊苑村扎了根。

“刚来的时候,这里就是乱石滩,葡萄苗也就2厘米高,栽下去我都担心它活不了。”苏金萍笑着说,没想到经过十几年的发展,当年她栽下的一棵棵葡萄苗已成就了梦想,如今这片千亩葡萄基地已成为贺兰山东麓一颗耀眼的明珠。

没有人可以数清志辉源石酒庄一共用了多少石头,只知道一进酒庄,满眼便是深灰、淡青色的石头,大的、小的、方的、圆的……这些原本已废弃、形态各异的贺兰山石料,经过能工巧匠手工打磨,再点缀上中国传统的青砖灰瓦,共同构成了这片错落有致、古朴典雅的中式建筑群。

“我们是在一个废弃的砂石场上,将废石、废坑及各类废弃建筑材料重新利用,利用砂石采空区的高低地势建成复式酒庄。”袁园介绍,这也是酒庄创始人——她的父亲袁辉给酒庄起名“源石”的其中一个原因。

究竟搬过多少石头,栽过多少棵葡萄,苏金萍早已记不清了。只记得20年前,她和丈夫来到了酒庄,通过他们勤劳的双手,一点一点把这里的满目苍凉变成了绿意盎然。“最早的时候一天工钱10元,现在一天100元。我们园区不像别的地方打工是季节工,我们一年12个月都有活干。”苏金萍表示,快20年了,眼瞅着酒庄规模越来越大,游客越来越多,她心里也美滋滋的,过去生活的“苦”已变成如今心里的“甜”。

今年53岁的王彩霞从陕北来到宁夏,如今也有18年了。从一名家庭妇女到葡萄种植采摘能手,王彩霞的人生发生了翻天覆地的变化。“温度越高葡萄发芽越快。开花前10天是一个关键浇水期,根系开始大量长新根,7月至9月成熟期,如温度不足浆果着色不良,糖分降低就不好了。”王彩霞说起“葡萄经”头头是道,她笑起来眼睛眯成一条缝,眼角的皱纹像石头纹般刻在她的脸上。

7月的葡萄园,空气里弥漫着清新的味道,远处青灰色的贺兰山沉静苍茫,一幅田园美景扑面而来。每天在这样的环境里上班,徐娟红感到幸福指数很高。“我是酒庄葡萄酒酿造工,以前在外面打零工,来到酒庄后,一干就是16年。”徐娟红坦言,因家里生活困难,孩子上学需要学费,老人生病住院需要手术费。每当生活遇到过不去的“坎儿”,她鼓足勇气跟酒庄借钱。一次两次三次,5000元、6000元、1万元……当酒庄把一笔笔钱借给徐娟红时,她还是没忍住眼泪。

“源石酒庄发展到今天,凝结了很多老员工的心血。没有她们就没有今天的酒庄。”袁园表示,员工有困难时酒庄一定会帮助她们,有的员工买房子缺钱,酒庄也会5万元、10万元借给她们。老员工是宝藏,见证了酒庄的发展史。

贺兰山脚下葡萄园里,阳光正好微风不燥,苏金萍、王彩霞这些女工,正用双手描绘着酒庄里光阴变迁的故事。(记者 张晓慧)