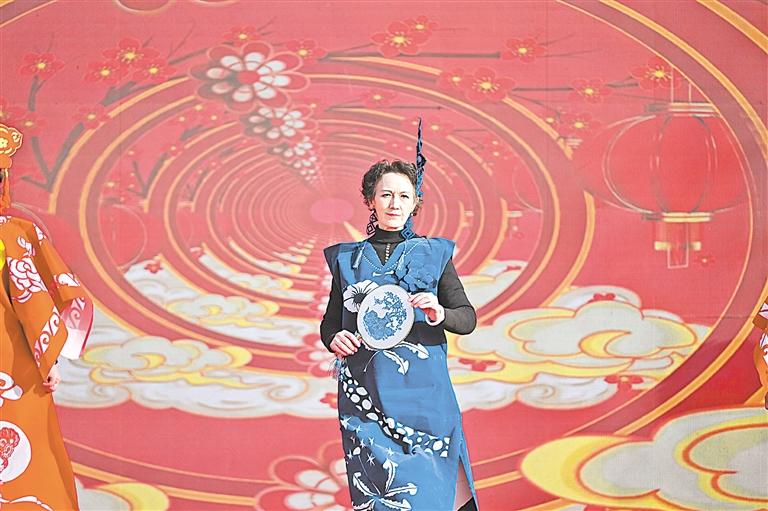

2025年西吉县春节“村晚”现场。

编者按

近日,文化和旅游部公布了2025年春节“村晚”示范展示点名单,确定全国89个示范展示点。其中,盐池县花马池镇北塘新村、西吉县马建乡马建村、海原县海城镇王井村榜上有名,这不仅是对以上3个村庄“村晚”文化与魅力的认可,也为我们开启了一扇了解和体验宁夏乡村生活的新窗口。

西吉县马建乡马建村“村晚”现场。

“在‘村晚’上唱响秦腔,这辈子的戏就没白唱”

1月22日,随着欢快的音乐声响起,演员登上舞台,为观众带来开场歌舞《非遗过大年》。当天,“非遗过大年·年味最乡村”2025年宁夏四季“村晚”西吉县春节村晚在西吉县马建乡马建村举办,现场共呈现10个精彩节目,吸引近千名村民观看。

热场环节即惹人注目,马建村村民王文学带来秦腔表演。“这可是我们村的‘明星’。”村民牛琴芳说。

马建村位于西吉县西部,不仅自然环境优美,还拥有丰富的传统文化资源和民俗风情。秦腔艺术在马建村得到了良好的传承与发展,去年,马建村承办了马建乡首届“新能源杯”秦腔大赛,反响热烈。“此外,我们村的‘村晚’还融合了舞龙舞狮、民间文艺演出等多种形式,展现了浓郁的乡土韵味和文化魅力。”马建村党支部书记雷戈辉说。

近年来,该村建基地、优品种、扩总量,培育合作社等,带动农民增收,生活条件好了,精神生活也不断丰富,独具特色的“村晚”成为时代情怀的表达。

村民王文学16岁开始学戏,已经唱了几十年,“那时没有专业的老师教学,每逢唱戏,我只能站在台下边听边学。”王文学说。而该村的“戏班子”更有多年历史。早在20世纪80年代,马建村就拥有了自己的戏台,每逢传统佳节,都会安排唱戏,戏曲成为该村文化生活的重要组成部分。

“想学戏不?”1984年,王文学被村里的“老艺人”招纳进入村社火团跟班学习,必须通过正式考核才能参加演出。于是在“面试阶段”,王文学凭借秦腔《打镇台》中的选段脱颖而出。

对秦腔的热爱,早已融入了马建村村民的血液。“若能在村晚的舞台上唱响秦腔,那他这辈子的戏就没白唱。”村民李勇笑称,在该村,无论是白发苍苍的老人,还是稚气未脱的孩子,都能用高亢激昂的秦腔表达对生活的热爱。

马建村正因为有了一群热爱秦腔艺术的人,才吸引了越来越多的年轻人加入。今年28岁的史雪雪就是其中一位。“我从小就听着秦腔长大,高亢激昂的唱腔和精彩的表演让我深深着迷。虽然我起步晚,但我会坚持下去。”史雪雪希望通过自己的努力,把这门古老的艺术传承下去。

马建村文化生活丰富,除了文艺演出外,还经常承办西吉县中小型文化活动,包括“送戏下乡”、戏曲进乡村、秦腔演出等,吸引群众参与。

马建乡副乡长张亚娟说,通过举办“村晚”等活动,不仅能够提升村民的精神面貌,有力推动文明乡风建设,提升乡村文化内涵,还能够推动发展乡村特色产业和文旅产业,为乡村全面振兴注入精神力量和文化力量。(记者 郭小立 文/图)

盐池县“村晚”,非遗展演。

原汁原味的乡村故事 喜闻乐见的“乡村声音”

“我们是最亮的‘星’!”1月10日,盐池县花马池镇北塘新村,一场由村民自编、自导、自演,融合盐池道情、盐池说书、舞蹈、小品等的“村晚”火热开场。这是2025年宁夏“四季村晚”示范点首场演出,也是盐池县“非遗过大年 年味最乡村”春节村晚示范点的展示活动。

当日,1000多位村民齐聚在北塘新村,观看“村晚”。50岁的村民蔡晓琴身着绚丽演出服,满脸期待。为了这场演出,她和姐妹们已苦练大半年。

为了上“村晚”,麻黄山乡李塬畔村今年挑选出了8位村民,排练盐池道情《幸福生活感谢党》。“刚开始排练时,状况百出,可大伙都憋着一股劲,没有一个人打退堂鼓。苦练了1个月,就盼着在‘村晚’的舞台上亮个相。”盐池县道情非遗代表性传承人范殷贵说,自2017年起,盐池县已举办8届“村晚”,成为当地村民欢庆新春的品牌大戏。

盐池“村晚”起步不算早,为啥“后劲”十足?盐池县文化旅游广电局副局长苏比青道出其中缘由,在这个舞台上,村民是绝对主角,人人都能上台当“民星”,收获实现自我价值的满足感。而且“村晚”内容十分接地气,呈现的都是原汁原味的乡村故事,是群众喜闻乐见的“乡村声音”。

“村晚”开始前1个月,北塘新村文化广场就成了欢乐的海洋。傍晚5点刚过,50多岁的村民张龙下班匆匆赶回家,简单吃过晚饭,便马不停蹄地赶到广场,投入到舞蹈排练中。在盐池“村晚”的舞台背后,像张龙这样热情高涨的村民还有很多。62岁的李巧玲是“村晚”的忠实粉丝,不仅每年准时捧场,更是幕后热心人。村里“村晚”有节目需要农具,她把家里的锅碗瓢盆、耙犁等都拿出来。“为‘村晚’出点力是应该的。”李巧玲说。

2017年,盐池县牵手全国乡村春晚百县联盟,立足本土文化深厚土壤,挖掘特色文化资源,探索乡土艺术与民俗文化的融合之道。此后,盐池县连续8年举办全国乡村“村晚”示范展示活动,成功塑造独具地方特色、满溢乡土情怀的“村晚”品牌。

台下观众。

尽管最初舞台简易,但村民热情依然高涨。村里在外打工的人都会赶在“村晚”前回来看表演。导演组为了挑选出最精彩的节目和最优秀的演员,上届活动一结束就紧锣密鼓地筹备下一届,通过一系列“海选”活动,只为给乡亲们带来更好的视听享受。

为持续擦亮盐池“村晚”这张文化名片,盐池县文化馆将舞台从长城关广场搬到各村的文化广场。连续担任8届盐池“村晚”导演的盐州艺术团团长刘振东说:“这些年,舞台不断升级,从花胶布、喷绘背景,变成了如今的LED大屏。今年,我们还邀请专业老师指导节目编排,并且把舞台从县里下沉到村里,让‘村晚’更贴近群众。”

“村晚”为何越来越火?

在刘振东看来,“村晚”既有乡土味,又有烟火气,是村民幸福生活的直观写照,既是场晚会,更是乡村文化艺术的“宝箱”、民俗文化的“展台”。村民自发学习盐池道情、盐池说书、舞蹈、小品等,使许多零基础的村民成长为文艺骨干。盐池“村晚”也因此越办越精彩,让“村晚”从“年夜饭”变成“家常菜”,成为每年必点必看必演的精神文化大餐。这不仅为文旅融合注入新活力,也为乡村全面振兴铺就一条特色路径。(宁夏日报报业集团全媒体见习记者 贺 静 弥 楠 文/图)

海原县“村晚”,开场舞蹈《春潮颂歌》。

台上台下都是乡里乡亲

1月22日,北方小年,2025年海原县“非遗贺新春 我的家乡年”百姓春节“村晚”如期而至。

与以往演出不同,这次演出在室内。晚上6点多,演出场地——海原县全民健身中心就挤挤挨挨坐满了人。“晚上8点演出开始,再晚点估摸着只能站在外面听了!”来自树台乡的张茂林坐到了座位上,心才踏实下来。他说,5年来,每届海原“村晚”他都没有错过,属于铁杆粉丝。“咋说呢,就是觉得这个演出特别亲切。”张茂林喜欢听秦腔,哪届“村晚”的舞台上都会有这道“硬菜”;用当地方言演出的小品,也让他看得乐呵,用他的话说,就是“贴近乡村生活,听得过瘾、看得带劲”。

花儿演员禹芊芊的女儿马禹萱为她补妆。

演出后台的化妆间里,有个小小的身影。4岁的马禹萱跟着妈妈禹芊芊,妈妈要演出,她也想参与进来,妈妈就招呼她给自己化妆,扫扫眼影、补补粉,母女其乐融融。好几个演员围着马禹萱,等这位小“化妆师”给自己补妆。“我喜欢‘村晚’的感觉,真的是在家演出,一切都是那么亲近,身边的演员都是乡里乡亲。孩子也喜欢,她给我说,希望美美的妈妈能天天参加这样的演出。”禹芊芊说。

晚上8点整,随着开场舞蹈《春潮颂歌》的音乐响起,“村晚”正式拉开帷幕。

“咋办,还是紧张。我们的节目好不容易被选上,不会演砸吧?”表演秦腔的李润燕候场时,紧张得手心冒汗。老姐妹张爱华安慰她:“在文化大院、文化馆排练了多少次了,小型演出也参加了好几次了,放心演,台底下都是乡里乡亲的,紧张啥。”上“村晚”一直是张爱华的梦想,海原“村晚”已经连续5年被确定为春节“村晚”示范展示点,但作为海原县小有名气的秦腔爱好者,她却因各种原因接连错失登台机会。这次,经过层层选拔,张爱华参演的秦腔节目在70多个节目中脱颖而出,成为当晚演出的14个节目之一。“咚咚咚……”随着鼓点起伏,张爱华和姐妹们踏着鼓点登上舞台,开始了秦腔表演。不一会儿,台下爆发出雷鸣般的掌声。

“群众演,演群众,演给群众看。”当日,在“村晚”舞台上,14个节目中,有12个节目是海原县各乡村文化大院排练的节目,登台的“民星”,用自己的方式展示着家乡的美丽和活力。无论是欢快的舞蹈、撩人心弦的秦腔,还是富有地方特色的花儿表演,都引得掌声阵阵。情景说唱《浪海原》、小品《支书嫁女》,传递积极向上、健康文明的理念,移风易俗的新风扑面而来。民乐合奏《秦韵新声》、花儿演唱《花儿绽放新时代》……这些节目,让海原县各乡镇文艺人才、非遗项目代表性传承人在“村晚”的舞台上大放光彩。

“村晚”为何如此受到热捧?

“最主要的是,咱们过上了好日子,有空闲时间去发展自己的爱好,也愿意登台展现美好的生活。”来自海城镇的张彩霞说。

去年,一系列亮眼的数据和成果,彰显了海原县乡村振兴的蓬勃生机:实现农林牧渔业总产值42.9亿元,同比增长9.98%,增加值21.18亿元,同比增长9.9%……

这台“村晚”,讲述乡村振兴的故事,也折射出海原乡村文化的发展。

“我们在构建县乡村三级公共文化服务体系的基础上,建立了102个文化大院,来弥补公共文化服务体系覆盖不到的地方,特别是自然村,让所有群众能就地开展文化娱乐活动。通过这些年的发展,尤其通过文化大院的牵引,海原乡村文化生活越来越丰富,涌现出越来越多的基层创作者、表演者,而‘村晚’也成了海原有影响力的乡村文化品牌,‘我要上村晚’成了很多人的心愿。”晚会监制、海原县文化旅游广电局局长周玉宁介绍,筹备今年的“村晚”时,全县各文化大院选送了70多个节目,有戏曲、小品、歌曲等,经过几轮筛选,保留了其中12个最优秀的节目。

“通过‘村晚’这样的平台,进一步传承乡土文化,助推乡村全面振兴。”海原县文化旅游广电局局长周玉宁说。(宁夏日报报业集团全媒体记者 段春 王强 文/图)