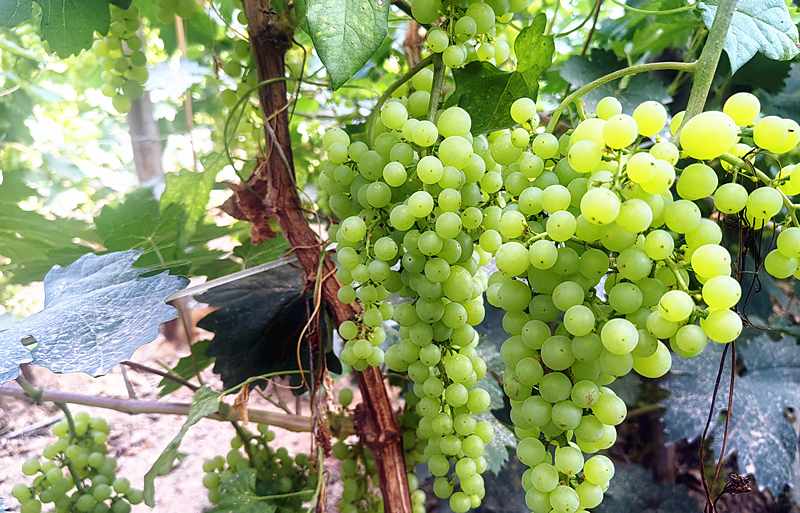

宁夏新闻网讯(记者 杨兆莲 文/图)盛夏时节,走进同心县下马关镇现代农业设施基地,连片的温室大棚在阳光下熠熠生辉,棚内辣椒翠绿、番茄红艳、葡萄挂果,农户们正忙着采摘、分拣、装箱。这座全区最大的“十一五”生态移民集中安置区,正通过发展设施农业蹚出一条“联农带农富农”的乡村振兴新路。

“小棚”变身“致富舱”

下马关镇是同心县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的主战场,搬迁移民达3.3万人。面对旱作农业的先天不足,同心县以发展特色现代农业为目标,以“设施农业+产业化”为抓手,投资3亿元建设1502栋设施大棚,并配套建设冷藏库、病虫害防疫室、泵房、蓄水池、技术服务中心等附属设施,让“靠天吃饭”成为历史。目前,2023年建成的980栋大棚已全部投产,每棚年收益约5万元;2024年建成的282栋大棚中,辣椒已火热上市,冷棚作物陆续种植;2025年新建的240栋冷棚辣椒长势喜人。

下马关镇五里墩村村民吴占兰感慨:“以前是村上的贫困户,一年到头辛苦劳作,收入却仅够勉强糊口。现在大棚一年收三季,技术有人教、销路不用愁,加上我们夫妻俩还可以就近打临工,一年家里收入9万余元,日子越过越有奔头!”

而在另一边的同心县恒盛家庭农场千亩向日葵田里,连片的金黄花朵迎风摇曳,饱满的花盘压弯了枝头,长势着实喜人,农场负责人李文光正穿梭在田间管护。“向日葵作为经济作物种植效益良好,而且从播种、除草到采收全程都是当地村民,既保障了农场收入,又为周边群众提供了就业机会,实现了‘产业增效、农民增收’的双赢局面,8月中旬将迎来丰收季。”李文光擦着汗笑道。

“三种模式”激活产业动能

如何让设施农业真正惠及农户?下马关镇党委书记杨明介绍,当地创新推出“三种模式”。

联农带农富农模式。1106户脱贫户和监测户“一户一棚”自主经营,收益全归农户;剩余大棚由村集体运营,一部分收益用于壮大村集体经济,一部分用于反哺公益岗位,兜底弱劳力家庭。统种统管统收模式。借助宁夏农科院、甘肃农科院、吴忠林场等技术力量,推行“1+5+1+1+N”(1名班子成员、5名镇干部、1名村干部、1名技术人员、若干脱贫户)链式服务,由专家团队指导农户统一种植、管理、销售,破解“散弱小”难题,实现成本降、售价升。市场护航营销模式。与龙头企业合作搭建产销平台,辣椒、番茄、人参果、葡萄、向日葵等直供市场,确保“种得好”更“卖得好”。

“数字账本”见证乡村振兴成效

近年来,同心县大力推进设施农业建设,通过整合资金、优化布局、完善配套,推动农业产业提质增效,为乡村振兴注入新动能。截至目前,全县共有设施温棚3112栋,包括暖棚1491栋和冷棚1621栋,总规模持续扩大,经济效益逐步显现。

2023年至2025年,同心县累计投入衔接资金7.4亿元,在豫海镇、河西镇、下马关镇等5个乡镇建设温棚2705栋,配套建设冷藏库、病虫害防疫室等设施,进一步夯实产业发展基础。目前,全县在田温棚2725栋,种植辣椒、人参果、番茄、葡萄等特色作物,其中1136栋已上市,产量达5699吨,实现产值3668.9万元。预计全部投产后,年产量将突破1.85万吨,年产值可达1亿元。新种植的376栋暖棚计划9月定植,其余作物将于7月初陆续上市,形成四季连续生产格局。

从“移民稳得住”到“产业富得起”,同心县以设施农业为笔,绘就了一幅“黄土生金”的乡村振兴新画卷。同心县将继续扩大特色种植规模,加强技术指导与市场对接,推动设施农业规模化、标准化、品牌化发展,有效带动农民增收,让更多农户共享“阳光经济”红利,也为巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡村振兴提供坚实产业支撑。