往事虽已远去,却会以各种形式留存。最直观的,莫如一张老照片。在这些或黑白或彩色的影像中,我们以“老照寻人”的方式,找寻照片中的面孔,穿越时空,让他们“今昔对话”。

宁夏历史影像研究者郑文著收藏着许多不同时期的宁夏老照片,在他提供的老照片中,有一张尤其引人注意。照片中,一名宁夏长城机床厂的女工人正在加工机械零件,她神情专注、面容清秀、充满朝气……

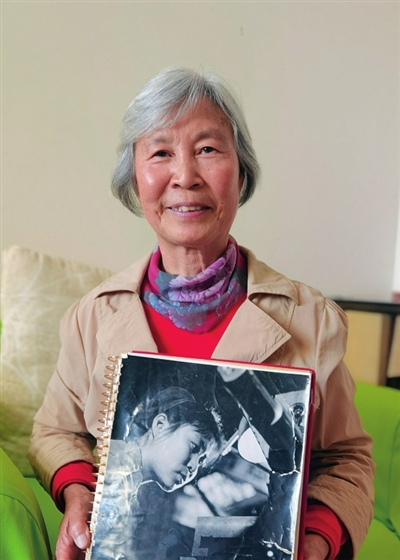

如今,当我们找到照片中的主人公谢红时,已经70多岁的她,当年工帽下乌黑的头发全都变白了,但不变的是眼神,依然是照片中的明亮、专注。那也是一个时代的人,眼里特有的光和信念。

老照片定格的年华

“宁夏长城机床厂青年铣工、共产党员谢红,虚心向老工人学习,努力钻研技术。这是她在精心地加工机械零件。”这是影像档案中对这张老照片的内容介绍。

说起长城机床厂,很多老银川人都不会陌生。1964年起,“三线建设”拉开大幕,国家陆续向宁夏整体搬迁或合并创建了一批大中型工业企业。宁夏长城机床厂是1965年由大连机床厂迁建至银川。长城机床厂的建成,拉开了宁夏机床行业建设的序幕。上世纪七八十年代,长城机床厂不断发展,成为我国首批生产数控机床加工中心之一,也是我国数控重点骨干企业,为我国发展高端数控机床奠定了坚实基础。

昔日老机床厂职工居住的地方几经变迁,如今大部分人已迁入现在的西翠芳庭小区,小区旁边就是长城机床厂社区办公室。记者通过长城机床厂社区,辗转找到照片的主人公——谢红。如今她已经70多岁,当年照片中,工帽下乌黑的头发全都变白了,不变的是她那眼神,依旧明亮、专注。

影像背后的故事与细节

谢红说,这张照片是一位新华社记者给她拍摄的。“当时都号召年轻人下基层,歌手要来基层表演,记者也要来基层采访。”谢红说,当时厂里安排她配合采访,记者让她像平时一样工作,然后在周围布好光,按下快门,便有了这张照片。后来单位将一张洗好的照片转交给谢红,她也一直保存在家里的相册中。

“我听说后来这张照片曾在《人民日报》上刊登,老家的人也知道了,还说我工作干得不错。”谢红笑着说,她没想到,照片一经刊登,引起了那么多人关注。后来她收到了来自天南地北的信件,有夸赞她的,有表示想交流工作经验的,这让她受宠若惊。

谢红自己也很喜欢这张照片,后来还希望找到当初那名记者,要来底片,再洗一张彩色的。但毕竟过了好些年头,人不好找,想想又算了。在谢红的介绍下,在这张照片中,还能看到她的一圈领口已经磨破了,又经针线修补,胳膊肘处也有一些破损。只是在黑白光影下,这些细节不易察觉。

“到最艰苦的地方去”

1965年,宁夏长城机床厂刚建成时,谢红的父亲是第一批来到这里的人,是厂里机床电器设计工程师。1967年,谢红和家里的大弟弟也坐着火车来找父亲。“那时候都是先生产、后生活。厂子原址有几间小房子,是厂子员工的宿舍,后来家属都来了,陆续在周围建起了一些小土房,按每家人数分房间。”谢红记得刚到厂里那一年,家里的生活用品都不全,特别是过年的时候,父亲回老家接母亲和二弟弟,她和大弟弟守在这里,厂里的食堂给分了一点肉,又买了点馒头,这就是姐弟俩的年夜饭,“家里做饭也没刀,就用锯条。”

银川地处西北内陆,气候干燥,谢红刚来时很不适应,总是流鼻血。而最让她苦恼的是刮沙子,“刮风天,睡觉都得盖一张报纸在脸上,第二天厂房的门都被沙子堵住了。”谢红说,现在想来,当时的生活真是苦得没法说,而支撑着人们的精神动力,就是毛主席的那句话——“到最艰苦的地方去”。

干啥都冲在最前头

1968年3月,谢红进厂当铣工,主要是根据设计图纸用铣床进行零件加工。她曾工作过的车间如今还在,有时候散步路过那里,谢红心里感触良多。

由于以前上学被耽误了,走上工作岗位后,谢红更加用心学习,当时厂子里还为职工办了夜校,大家在岗位上,不断提高,不断进步。

“进了厂子,不是说只在车间完成本职工作就可以了,工人阶级干什么都要冲在最前面。”谢红说,以前环境不好,到处都是沙子,各单位要组织人员种树、种草。有时候给老家的人写信,提起这些事,老家的人还诧异,怎么还要种草呢?“真的是这样啊,地上原本连草都没有。”上世纪70年代初,银川市政府决定在贺兰山沿山公路的东边修一条西干渠,每个单位都分配了任务。谢红还记得,以前修西干渠的时候,她跟着大家背水泥预制板,一趟一趟,后背都磨破了。

再往后的日子里,谢红在厂里结识了丈夫,厂里职工的生活条件也普遍得到改善。1985年,谢红被调到商业部门,1999年正式退休。(记者 李尚 报道感谢 郑文著先生提供诚挚帮助)