编者按:进入暑期,研学旅游也随之迎来旺季。作为将研究性学习、旅行、体验有机结合起来的校外教育,研学旅行的活动形式愈加丰富,不仅在内容设计方面持续深耕,精心打造涵盖历史文化、自然科学、科技创新、社会民生等多元领域项目,让孩子们得以见识真实世界,体验真实生活,还激发起他们对自然、人文、宇宙的好奇心与探索欲,搭建起知识与实践深度融合的桥梁。

怎样的旅行才能称之为“研学”?如何设计一条有趣又有料的研学路线?如何让学生们在研学过程中体会到“趣”?当前研学产业的发展还面临哪些难题?记者对此进行调查采访。

参加研学游的学生沉浸式体验活字印刷。 记者 贺紫瑞 摄

参加研学游的学生和村民一起升国旗。 记者 陈瑶 实习生 刘红梅 马存玲 摄

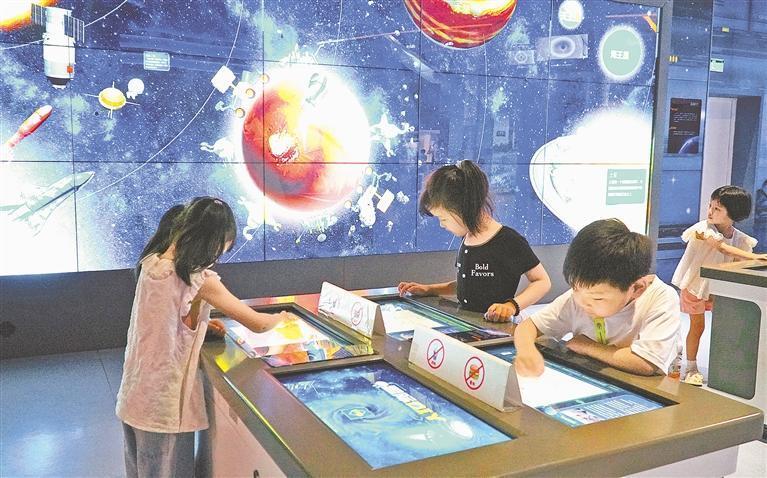

参加研学游的孩子们在科技馆感受科学的魅力。 记者 杨嘉琪 陈瑶 摄

参加研学游的孩子们近距离看恐龙化石。 记者 杨嘉琪 陈瑶 摄

参加研学游的孩子们在宁夏科技馆参观火箭发射装置模型。 记者 杨嘉琪 陈瑶 摄

“星际DIY?让我来试试!” 记者 杨嘉琪 陈瑶 摄

暑期研学游风潮劲

暑期,和炎炎夏日一同到来的,是持续高涨的研学热潮。从读万卷书到行万里路,研学游如今已经成为教育与旅游融合的重要方式,无论是在家门口的科技馆亲手拨动星辰模型、在博物馆直面尘封千年的文物,又或是打卡名胜古迹,知识的传递方式在悄然改变,书本上静止的文字,在亲历现场中化作可触摸、可感知、可对话的活态存在。

近日,走进宁夏科技馆,一群“小黄帽”的集体行动引起了记者的注意。“原来火箭是这样飞上天的!”“机器人画画也太酷了!”从观看火箭发射到观察机器人的各个行为和动作,这群来自不同学校、不同年龄的小朋友在托管教育机构的带领下,来到科技馆沉浸式感受科学的魅力。在讲解员的带领下,他们在一个个趣味实验和互动装置中,领悟着机械传动的精密原理、电磁现象的奇妙变化等,眼中闪烁着好奇与惊喜的光芒,乐此不疲。

“为什么带孩子们来到科技馆研学呢?”面对记者的提问,盛才课后中心银川分校负责人王金瑞回答:“这已经不是我们这个暑假的第一次出行了,每年寒暑假及学期内的周末,我们都会组织孩子们进行研学和社会实践活动,包括科技创新类、自然科普类、农事体验类、红色教育类等几种活动,我们希望让孩子们带着问题出发,带着答案归来。”王金瑞表示,研学过程中孩子们不仅可以拓宽眼界,提高动手能力,增加课外知识储备,还会在陌生的环境中跟更多人交流,学会思考和表达,看到更多的东西,带给他们更多的启发。

作为一家以青少年托管、素质教育、课后服务为基础,以兴趣培养、思维开拓、户外拓展为核心特色的托管教育机构,近年来,为了让孩子们更好地快乐学习、快乐成长,他们会通过设计不同形式的“行走课堂”让孩子们感受到知识来源于生活、来源于实践。王金瑞说:“这些活动看似简短,但却在一次一次的出发中让孩子们的好奇心得到满足,现在他们主动探索、主动学习的积极性更高了。”

回想起前两天的沙漠之行和这次的科技馆之旅,9岁的小学生王念慈说:“在沙漠中看星星的时候,我知道了北斗七星的位置,刚刚听讲解的时候,我也知道了为什么打喷嚏时要捂住口鼻,我很愿意在研学中接受这些新鲜的知识。”10岁的蔡其桓则认为,研学不仅带来了快乐,还能够让自己沉浸式观察、体验、思考,在行走中学到了知识、增长了见识。

在行走中学习、在学习中探索、在探索中实践。这个暑假,宁夏中国国际旅行社有限公司也推出了“跟着课本去旅行”“读行少年派”等一系列研学主题夏令营,北京、西安、成都、桂林等地都成为目的地,带着孩子们用双脚去丈量祖国的大美河山。出境游学营中,孩子们也可以选择前往新加坡、日本、澳大利亚等国家,感受不同的文化。

“研学旅行不仅可以拓宽孩子们的视野,也让孩子们通过接触不同地域的文化、历史与自然生态,突破课堂的局限,直观感受世界的多样性。”宁夏中国国际旅行社有限公司研学中心经理曹军霞说。这些研学夏令营不仅可以带着孩子们走进“课本里的祖国山川”,也可以让他们在研学旅行过程中提升自主探究学习的能力及自我管理的能力,在实践体验中去发现和解决问题。“尽管会带着各种各样的问题去,但最终总会带着属于他们的答案归来,希望他们能够收获知识、收获成长。”曹军霞表示。(记者 杨嘉琪 陈 瑶)

“行走的课堂”引领大学生感悟伟大时代

“和合共生移民路·石榴花开塞上春”民族团结研学活动、“燃化青春”助力乡村振兴实践活动、“石榴籽青春行”爱国主义教育实践活动……今年暑假,融“教”于“游”、寓教于乐的研学游在宁夏高校内热潮持续涌动、新意层出不穷。在游玩中试探索、学新知、长见识,多样的活动形式在“思政小课堂”和“社会大课堂”之间搭起了一座桥梁,让“行走的课堂”更富活力、充满魅力。

今年暑假,宁夏医科大学中医学院的研学活动用足了心思——循着习近平总书记的足迹,寻根红色印记,紧扣铸牢主线,把“行走的课堂”开到了永宁县闽宁镇、吴忠市红寺堡区等地。在闽宁新貌展示中心和电视剧《山海情》实景拍摄地,同学们在体验中学习从“干沙滩”到“金沙滩”的闽宁模式;在红寺堡酒庄里,走进葡萄园看“小葡萄”如何撬动“大振兴”;在金花园社区,一边了解多民族共居的“幸福方程式”,一边联合中医院开展义诊活动……

“当书本知识与现实体验相结合,就会变得鲜活而有温度。此次暑期研学行,我们希望通过带领学生深入乡村了解移民历史、体验基层中医服务、探究乡村产业发展模式等活动,让同学们在行走中了解宁夏百万移民迁移史,体会幸福生活的来之不易,有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。”宁夏医科大学中医学院团委副书记何鹏飞说,研学行不仅仅是让学生在“知行合一”的过程中有深度体验感、有满满获得感,同时,也希望学生发挥中医专业优势,以义诊、文化宣讲的形式服务基层群众,增强社会责任感和使命感,彰显中医学子担当。

研学行不是一场说走就走的旅行,而是精心筹划的“行走的课堂”。暑期,银川能源学院化工学院辅导员路苗苗和其他两名教师,带着21名学生踏着热浪奔赴海原县关庄乡窑儿村。“双脚触及窑儿村土地的刹那,‘田野课堂’以最质朴的方式为同学们开讲。”路苗苗介绍,10天时间里,同学们把政策编成顺口溜,入户走访为村民宣传;用24课时防溺水、防拐骗等自护课,帮助小朋友学会识别危险、保护自身安全;在玻璃水车间里,同学们贴商标的手指从生涩到飞舞;直播间里,同学们化身“新农人”,用3场助农直播吸引近1.5万人次观看并购买农特产品……“最难忘的是和村民们一起升国旗,麦浪翻涌处,红旗高高飘扬,为村庄增添了无限生机。”学生马黎明说,作为一名退役军人,这不是他第一次升旗,但是听到村民说出“这是我第一次和大学生一起升旗”的感慨时,他真正感受到了这场“行走的课堂”的意义。

“在强调教育多元化、个性化发展的今天,我们希望研学实践活动不仅仅是一次走出校园的旅行,而是拓展‘研学+’模式,将研学与多领域教育资源深度融合,赋予实践教育新的内涵与活力,让学生从不同维度、不同层面获得知识和体验,真正研有所得、学有所思、旅有所乐、行有所获。”路苗苗说。(记者 陈瑶 实习生 刘红梅 马存玲)

活字印刷让“复活”的历史在指尖流淌

“墨刷要这样均匀蘸墨,轻轻刷在木活字上……”这个暑假,在银川市西夏陵西夏文木活字印刷体验馆内,常常听到这样的话语。此时,工作人员正手把手调整小朋友握着墨刷的手势。墨汁浸润了文字,一张承载着千年文明的宣纸被小心翼翼覆上,轻轻按压……当纸张揭开,墨香氤氲中,一枚清晰的文字跃然纸上。

来自南京的21名小学生,在宁夏展开了为期6天的研学之旅。

刚刚完成自己第一幅印刷作品的南京市五年级小学生郑亦成,脸上还带着未干的墨迹,兴奋地分享着他的发现:“太神奇了!这些模具上的字是反的,但印出来就变成正的了!”“老师教我们蘸墨、刷字、铺纸、按压,每一步都要很小心。我感觉自己就像古代的印刷工人一样!那些模具摸起来凉凉的、有纹路,和我们平时用的打印机完全不一样。”

郑亦成的妈妈龙梅在一旁看着儿子既专注又兴奋的样子,感慨道:“我觉得这个地方非常有历史意义。带他们来亲身体验活字印刷,老师们现场细致地讲解,孩子们不只是看,还能动手做。”

“我觉得比看书有意思多了!”郑亦成说,自己动手印出来,好像一下子就跟古人“连接”上了,“原来书上的字以前是这样一个个印出来的,古人真聪明!”通过这次亲身体验,让书本上抽象的知识变得真切和生动。

据西夏文木活字印刷体验馆相关负责人介绍,随着暑期的到来,传统文化研学热潮涌动。高峰期,该馆日均接待研学青少年近千人。昔日深藏于典籍的文字,如今在无数个像郑亦成一样充满好奇心与探索欲的学生手中“活”了过来。(记者 贺紫瑞)

动辄数千元,有的还不如旅行团

“读万卷书,行万里路”,研学活动作为将学习与实践深度融合的教育方式,本应是学生走出课堂、拓宽视野、增长见识、锻炼能力的绝佳途径。然而,记者近日在走访中发现,随着研学市场的日益火爆,虚高报价、隐形消费、行程注水、走马观花等问题频发,让家长们苦不堪言,仿佛在开盲盒般,一不小心就会交上“智商税”。

一位家长无奈地表示,女儿学校组织了腾格里沙漠研学活动,宣传时说得神乎其神——“中科院专家带队”“亲手治沙实践”。可到了现场,家长和孩子们都傻眼了,所谓的“专家”竟然是一名大三学生,而承诺的“草方格治沙”实践,不过是让孩子们蹲着摆弄10分钟麦草,剩下的时间全在沙漠公园里玩滑沙。更离谱的是,宣传页上提到的“参观治沙博物馆”,实际只是参观一个20平方米的展厅,解说员念完稿子就锁门走人。而这个收费3980元的团,3天里其中有两顿午饭居然是让孩子自己泡方便面吃,领队还美其名曰“锻炼独立能力”。

去年暑假,一位家长耐不住儿子的软磨硬泡,为其报名了“清北名校励志营”,7天报价高达7980元。家长咬咬牙交了钱,满心期待孩子能有一段难忘的学习经历。可结果却令人大失所望,所谓的“清华实验室”不过是个对外开放的科技馆,承诺会出现的院士连影子都没见着,全程就是一个导游举着小旗子,不停地催促大家“抓紧拍照”。

还有家长为孩子报名了“非遗研学”活动,对方承诺“非遗代表性传承人亲授拓印技艺”。家长和孩子满怀期待地来到现场,却发现50个孩子挤在一间会议室里,所谓的“传承人”仅仅演示了5分钟就消失得无影无踪。发下来的材料包更是让人哭笑不得,居然是淘宝上“9块9包邮”的石膏模具。晚上,这位家长刷微信朋友圈时差点气晕,原来同样行程的活动,别的机构才680元,1580元差价全花在了“豪华民宿”上,“可那民宿连热水供应都不稳定”。当家长打电话投诉时,对方竟理直气壮地说:“深度体验本来就是概念嘛。”

研学市场乱象丛生,反映出当前监管存在一定的缺失。一些机构为了追求经济利益,不惜在宣传上夸大其词,在行程安排上偷工减料,严重损害了消费者的权益。而家长们在面对琳琅满目的研学项目时,往往缺乏足够的辨别能力,容易陷入商家的陷阱。

为了避免交“智商税”,家长们在选择研学项目时要更加谨慎。一方面,要仔细核实机构的资质和口碑,查看过往客户的评价;另一方面,要认真阅读合同条款,明确行程安排、收费标准等关键信息。同时,相关部门也应加强对研学市场的监管,规范市场秩序,保障消费者的合法权益,让研学活动真正回归教育本质,助力学生更好成长。(记者 杨淑琼)

短评|研学游不应止于“到此一游”

进入暑期,研学游又进入了旺季。从博物馆发现之旅到自然探索活动,从走进非遗展馆到参加旅行游学,研学游热度持续攀升,相关产品预订火爆。

读万卷书,行万里路。作为一种重要的学习教育形式,游学古已有之。如今,通过研学旅行,孩子们不仅能开阔眼界、增长知识,还能培养实践能力、激发探索欲望、提升综合素养,因而备受家长青睐。然而,在研学市场火爆的同时,不少乱象也随之出现,只游不学、货不对板、走马观花等“打卡”式参观与期待相去甚远,引来无数吐槽,也让研学游一不小心变成了“研学忧”。

“游”只是载体,“学”才是目的,研学游不应止于“到此一游”。倘若只是打个卡、留个痕,走个形式,那么游学的教育意义就会大打折扣,既浪费了时间、精力和金钱,也背离了研学初衷。为实现研学游的长远发展,必须立规矩、划红线,加大对研学游产品的监管力度,规范研学旅游市场秩序,维护消费者权益。除此之外,研学机构也要在产品升级上发力,优化服务内容、科学规划路线、合理安排课程,将旅行体验与学科知识、兴趣培养、延展思考、动手实践等有机结合,开发更多特色鲜明、重点突出、寓教于乐的研学旅游线路。如此,才能让孩子们在“读万卷书”与“行万里路”中撞个满怀,在研学游这一“行走的课堂”中行有所思、游有所获、学有所得。(赵 慧)