一针一线留住珍视的美好

这份并不起眼的小修小补生意,韩玲霞和何存娃夫妻二人已经默默坚守了30年。

银川商城西侧,隐匿着一条与周遭喧嚣截然不同的菜市巷。站在巷口,视线会不由自主地被一块蓝色招牌牵引:“专业修换拉链、修箱包……”19个黄色大字格外朴实直白。

掀开门帘走进去,韩玲霞夫妇正埋头忙着手中的活计,他们的面前摆着满满两大盒拉链头及小配件,背后墙上挂满各式拉链与松紧带,右侧放着五彩斑斓的缝纫线,左侧一道白色帘子隔出一块休息空间。一年四季,从早晨8点一直到晚上9点,夫妻二人都在店里干活。“我们就春节的初一到初四休息,就算是大年三十,也要守到下午才关门。”韩玲霞说。

这份并不起眼的小修小补生意,韩玲霞和何存娃夫妻二人已经干了30年。

“我们俩什么都能修。我裁裤边、换拉链、钉扣子,他修箱包、修雨伞,干这行这么久了,就连我们自己的缝纫机坏了也能修。”韩玲霞一边介绍,一边麻利地给一条时髦的黑色女士裤子裁边。她的左手边,何存娃正埋头给一个行李箱的拉杆换零件,时不时用锤子敲几下。

由于店铺临近服装生意火热的新华商圈,韩玲霞维修店的主要业务也与衣物相关。30年间,她不知为多少新裤子裁了边,为多少旧衣服换过拉链,修补过数不清的平价衣物,也“伺候”过价值数万元的奢侈品。“修不修和物品的价值关系不大,主要看顾客是不是爱惜,是不是节约。”日积月累的经营为韩玲霞夫妇积累了一大批老主顾。遇到修补方面的大小难题,他们都会第一时间走进菜市巷6号。

“我们是2020年才搬进这个营业房的,以前都是在街边摆摊。”韩玲霞专注地盯着走线,一手按着裤边,脚踩的“蝴蝶牌”缝纫机发出“哒哒哒哒”的声响,而这已经是她30年来用的第三台缝纫机了。

1994年,韩玲霞和丈夫何存娃开始在银川商城周边街巷做起裁缝生意,1张桌子、2把椅子、4只勤劳的手,就组成了一家人的生计。街头摆摊免不了风吹日晒雨淋,韩玲霞说那时候的自己晒得黝黑,为了保护双手同时不耽误干活,她就戴着露指手套,结果露出的10根手指晒出了鲜明色差。但“可怜天下父母心”,回忆起那段时光,她更心疼的是自己的孩子。在银川无依无靠的夫妻俩摆摊时只能带上年幼的孩子。大人干活时,孩子就睡在桌子底下铺的报纸上。以至于熟客来了都会先翻下桌子底,看今天孩子在不在。

时光不会辜负认真生活的人。韩玲霞和何存娃夫妇就靠小修小补的生意,抚养大了一对儿女,扛起了一家老小的生活。

从业30年,韩玲霞夫妇亲手修补过数不清的物件,也积累下无数深刻回忆。他们用一针一线、钳子镊子与老旧物件对话,也在迎来送往中走进了许多人的生活。在这看似微不足道的修修补补中,他们见证了物件所承载的重要意义。

韩玲霞夫妇并不总是“妙手回春”,有个未能修好的箱包,成了韩玲霞夫妇心中的遗憾之一。“一个男人拿来老式箱包,但是现在已经找不到换修的配件,我们想了很多办法还是无力回天。”原来,这个箱包是男人的父亲年轻时出差拎的包,陪着父亲走南闯北许多年,父亲拎着包的身影成为儿子对他最深刻的记忆。父亲去世后,男人翻出这个包却发现破损不堪,于是他找遍了银川的修理店,最终还是失望而归。

“有时候,我们只是修复了一个小细节,却能帮顾客了却一桩心愿。”对于这份并不起眼却牵绊住自己的工作,韩玲霞却深深感到满足。她自豪地分享道:“有的顾客特别客气,修补好后,他们总说我们帮了大忙。”或许,30年来,这个小摊能够维系至今,不仅靠韩玲霞夫妇的坚持,也离不开顾客们那句温暖的“幸亏有你们”。(记者 马丽 文/图)

深巷里的自行车维修铺

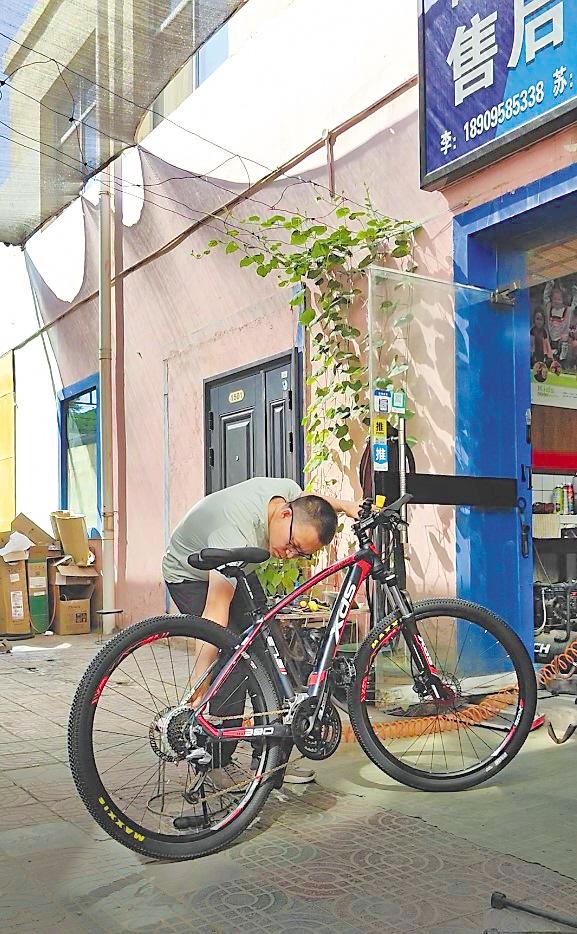

维修师傅冯建忠在检修山地车。

8月2日下午,一身骑行装的李林泽骑车穿过银川市兴庆区中心巷,驶入挂着鑫欣自行车城金属字招牌的小院门洞,院子里有一家自行车店和一家自行车维修铺,坐着小马扎的冯建忠正在铺子前检修山地车。

“师傅,我想换个自行车前碟,有点蹭。”李林泽熟络地停下自行车。

冯建忠起身上前查看,拧螺丝、卸前轮、仔细查看……不一会儿,两人商量好了维修方案。

“这是你第几次过来?”

“第一次。”李林泽说,“公路车并不是所有师傅都会修,我刷抖音发现这里能修,就直接导航过来了。”

冯建忠的自行车维修铺之所以有像李林泽这样自己找来的顾客,要归功于合作伙伴苏宜山3年多来不间断地通过短视频宣传,按“频”索骥的顾客目前占铺子所有顾客的20%。不要小看这20%,自行车并不是消耗品,需要定期保养和维修,这20%的顾客大多数会变成回头客,这波客流量不容小觑。

在冯建忠身旁,苏宜山不时递个工具、搭把手,空闲下来,他向记者展示自己的抖音账号数据:2000多条短视频,粉丝3000多人。“很多人说电商抢了实体店的生意,我不这样认为,以前我们的店可能只能做方圆10公里以内顾客的生意,而今我有很多顾客是其他地市的,有的甚至是外省的,他们能找到我的店,就是因为网络,利用好抖音、快手这些平台,能给我们实体店更大的曝光量和线下客流量。”

自行车行业20年来发展几经兴衰,网络只是近年来的锦上添花,而他们的店能一直开下来,靠什么呢?

冯建忠说:“2005年,我刚从学校毕业,想学一门手艺,那时候自行车满大街都是,通过熟人介绍,维修自行车成了我的工作。”

20年间,自行车的流行趋势从“二八大杠”变成了专业公路车,像按键诺基亚手机与现在智能手机一样,是两个时代的产物。为了不掉队,冯建忠拿着各式自行车一遍遍拆卸研究,通过各种渠道学习,后去上海进修考证……冯建忠从简单的维修走向专业化。过硬的技术和口碑是他的秘籍,同样也是苏宜山的。

关于自行车,苏宜山总能滔滔不绝聊上半天。“大多数顾客都是互相介绍过来的,每一个进我店的顾客,我都会推荐最适合他们的自行车,并不是价钱越贵的越好,适合他们的才是最好的。现在,整个市场价格很透明,我们能吸引顾客的就是自行车品质和售后服务,冯建忠的维修就是我的售后保障。”

冯建忠将自行车前轮重新装好又仔细排查掉其他小问题,“修好了,你试一试”。李林泽沿着小院骑行一圈,满意地离开了。

转身离开小院,车轮重新驶入都市的繁华,将寂寞凋零的老巷子甩在身后,快与慢、新与旧,时代在纵横交替中换了容颜,但有些东西始终不变。(记者 付杨 文/图)

25年的肉夹馍还是“老味道”

“现在1天能卖100多个肉夹馍,生意好的时候,一天能卖四五百个。”8月2日,位于银川市兴庆区新华西路44号的溢香阁孜然肉夹馍店,62岁的老板马志刚一边忙活着一边说道。

1998年,家住内蒙古包头市的马志刚还在一家企业做糕点师,一个来自银川的电话,改变了马志刚一家人的命运。“一个朋友在银川开店,后来去了石家庄发展,我就接下了他的店面,这一干就是25年。”马志刚说。对他来说,银川是个陌生的城市,放下自己稳定收入的工作,带着妻子和孩子来到这里发展,是好是坏,前途未卜。

起初,店面的位置是在一座公交车站的旁边,因为天然的人流优势,小店的生意并不算差,来来往往坐公交车的人很快便成了回头客,小店也慢慢地在这条街上打下了名气。

“那时我还在上小学,每天早上起来都会在这里买上一个肉夹馍当早餐,如今我的孩子都上小学了,还会带着孩子来买。”一位在小店吃了20多年的老顾客吴女士告诉记者。

但好景不长,因为一些客观因素,马志刚被迫更换了店面的位置。

新店面的位置虽然临街,但是与之前的位置相比,人流量减少了不少,再加上很多老顾客并不知道新店的位置,小店的生意一落千丈。在回忆这段心酸过往时,马志刚对记者说,店面的变化给了他和他的家人沉痛一击,那时的生活很苦,住的房子没有暖气也没有厕所,还要供应一个女儿上学,看着许多当天做的饼子卖不出去,放坏了只能送人时,马志刚也想过放弃。

“要想富,开久铺,这是老一辈人教给我的道理。”马志刚说,既然做了,就要坚持,既然暂时人流量上不来,那就从质量上下手,酒香不怕巷子深,只要味道好,生意一定能好起来。

首先,为了让肉夹馍的口感更好,马志刚在经过研究后,决定使用宝鸡市有名的白吉馍作为夹肉的面饼,并在选料上面精心考究,只为带给顾客最优的品质和最好的口感。

“肉夹馍的肉是味道的核心,在牛肉的选择上,必须使用吊龙和上脑2个部分的牛肉,鸡肉也要使用最好的鸡胸肉作为原料,才能保证口感的嫩度。”马志刚说,除了牛肉外,调料的选择上也要精益求精,就算是一个辣椒的选择也不能出现差错。在选择青辣椒时不仅仅要考虑辣度和味道,还要考虑颜色等影响观感的因素,保证辣椒始终保持大家爱吃的味道。

为了吸引更多的客人,马志刚又捡起了自己糕点师的老本行,附带着卖一些手工糕点,并且推出了针对老年人爱吃的低糖和无糖糕点。就这样,小店的味道再次吸引了附近的居民,生意也慢慢好了起来。

“靠着这家小店,我们买了房子,还供女儿读了大学,生活质量也有了很大变化。”马志刚的妻子衡小玉提到这段过往时,满是笑容。

除此之外,马志刚对食品安全的要求也很苛刻,“我们的东西我们自己每天都在吃,必须保证食材的新鲜和健康,即便卖不出去送人,也不放那些防腐的添加剂。”马志刚说,餐饮行业就像是一个江湖,每个人都有自己的招式和绝活,这些绝活也成了这些“江湖人”安身立命的手段。每位顾客心中都有一杆秤,只有做到自己问心无愧,才能做到真正的“开久铺”。(记者 刘祥)

“嘀嗒”声中留住光阴故事

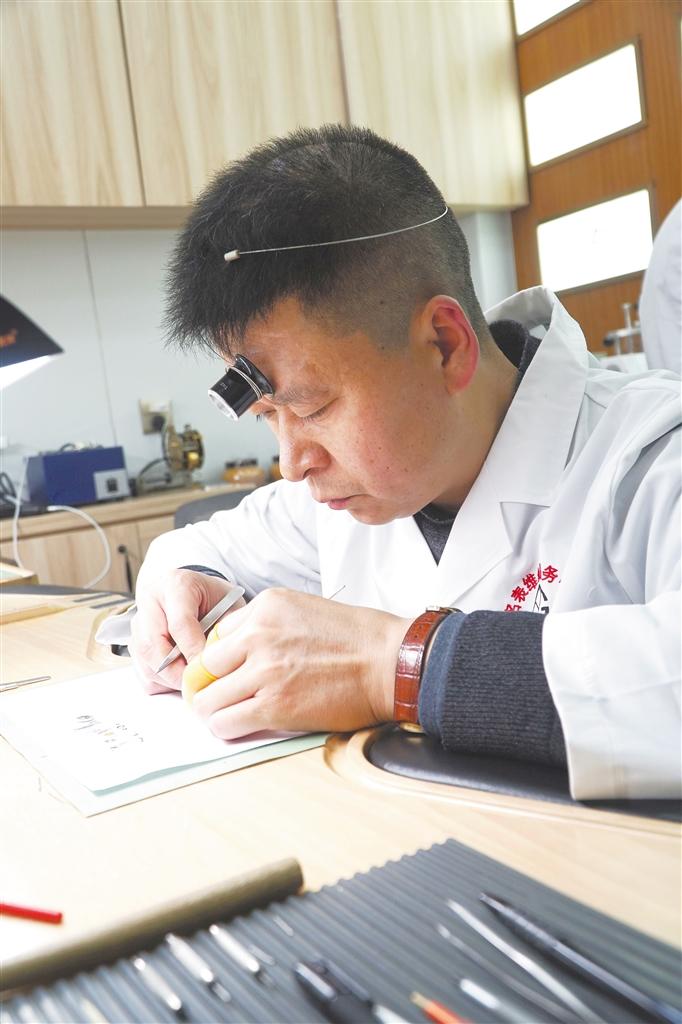

修表是个精细活,每一个步骤都需要细致和耐心。

打开抖音搜索框,输入关键词“修表店”,一条来自“银川修表鼓楼步行街亨瑞表店”的视频排在第一位,账号从3年前的某一天开始,至今已发布作品1000多条。

修表店是一方20多平米的小天地,满满当当地摆着各类手表、维修仪器等,小小工位上,镊子、钳子、锤子等工具被精心布置,触手可及又井然有序。每天9点,小店准时开门,在一天又一天的坚守下,走过了光阴岁月,依然在街边屹立。

修表是个精细活,每一个步骤都需要极其细致和耐心。

42岁的孙海军从小开始接触修表,家里兄弟姐妹大多都从事修表行业,在家族传承下也走上了修表师之路,至今已从事该行业22年。对他来说,“干这一行,不仅是家族里的耳濡目染,更是自己接触过后的喜欢。”小时候靠的是兴趣,真正开始靠手艺谋生是在20岁左右。那时候孙海军打过工,早年间在大商场开店做过修表工作,2015年开了这家修表店,之后的10年一直守在这间20平米的天地。

钟表,是非常精密的仪器,小小一枚腕表有100多个配件,一丁点的差错就可能导致时间的误差。孙海军回忆起刚开始修手表的感受,“以前修手表,顾客拿来一个价格稍贵的手表,还没开始修就非常紧张,手抖得不行。”

经过多年的经验积累,现在修手表对于孙海军来说得心应手。如今的孙海军已经拿到了钟表维修工二级技师,再升一级就是顶尖水平。“虽然现在很多新表出来,更复杂了,但多年累积下来的经验让我更有底气了,不管拿多贵的表,心也不颤了,手也不抖了。”

戴上目镜、拿起镊子、伏案操作……孙师傅便开启一天的工作。

对于孙海军来说,修表不仅是一份谋生手艺,也是成就感的来源。有一次,面对一块几乎报废的手表,有些配件已经找不到货,但孙海军想尽各种办法修理,光调整手表的游丝就花费了2天,终于手表各项数据都达标了。“那种成就感直到现在我都印象深刻,很高兴,比中大奖还开心。”

在银川鼓楼步行街的喧嚣中,孙海军守护着自己的一份手艺,同时也见证了无数人的光阴故事。多年前,一位坚持修复一款上海表的顾客,让孙海军深感触动。“那块表看着也不美观,修理费用比表的价格还贵,我就建议别修了。但顾客坚持要修,这块表是他父亲留下的一个念想。修表不光是和器械打交道,也是在和人打交道。”孙海军说。

为了给小店吸引更多顾客,孙海军积极拥抱互联网,和店里的修表师傅一起策划拍摄视频。“刚开始也是拍一些日常娱乐一下,后来发现挺有效果,有粉丝来店里修表,后来我们就坚持每天更一条。”

当问起未来,孙海军笑着说,“小车不倒,只管推呀!没有什么太大的目标,顺其自然就好。相信只要保持简单的初心,就一定能在这条道路上走得更远、更稳,用自己的实际行动诠释‘靠本事吃饭,有底气!’”(记者 李雅蓉 文/图)

离不开的“生活便利店”

选品、陈列是秦世光每天的工作。

8月1日18时,王琳珍进小区后的第一件事,是先到福满客超市取前一天晚上在超市微信群里团购的鲜花。洋桔梗、小雏菊、百合、玫瑰……一束束鲜花摆在冷藏柜前,衬得小店十分温馨。拿到花的王琳珍没有立刻离开,又取了快递,买了晚饭要用的冬瓜和葱。“今天还是冬瓜汤?”超市老板秦世光笑着问道,手上熟练地给冬瓜称重、装袋。“对,孩子爱喝。”王琳珍也笑着回答,和老板一家又聊了几句才离开。

秦世光今年37岁,10年前他决定从酒水行业业务员转型,自己经营这家小超市。十年走来,小店的面积和位置一直没变,功能和意义却在不知不觉中发生变化。走进现在的福满客超市,饮料、副食品、大武口凉皮、瓜果蔬菜、鲜花、打印机、快递驿站……商品和服务远超出常规商店的范畴,已经几乎能覆盖人们生活中大部分的需求。“有的是居民随口提的,有的是我们自己喜欢的,只要能做到的,就都放在店里。”秦世光说,小超市其实就是附近居民的家常生活,他会代入顾客的角色去想,还能增加点什么让生活更方便、更温馨。

对小区居民来说,到福满客超市取快递、买东西是生活的一部分。但对秦世光来说,他的工作和生活早就融成了一体。2016年,秦世光一家从兴庆区搬进福满苑小区,离自己的小超市更近了。“一切以服务为主”是福满客超市能经营长久的“秘诀”。10年来,超市几乎全年无休,每天从7:30到23:30,都静静地守在这里,静候着每一位顾客登门。帮老人取送快递、冬天给来往路人提供热水、为居民提供小推车、工具包等,也是秦世光日常生活的一部分。

在时光在的流动中,小超市装载的早就不只是商品,而是沉淀出了人与人之间的信任和连接。有人总来超市借打气筒,有人得空就喜欢来聊聊天,福满客超市的微信群里,每天都有人给老板转去孩子买东西的钱。秦世光告诉记者,他已经见过很多孩子从婴儿样子到如今背上书包,见证了一些人从单身到组成家庭,这些故事对他而言,比经营收益要更珍贵。

城市的街头巷尾,藏着很多像福满客这样的小超市,老板们也都有各自的经营智慧。小超市门前多出的烤肠机、共享充电宝、进群二维码看似微小,但都是看似不变的小超市随时代发展做出的改变。无论时光如何流逝,他们都坚守在此,成为人们离不开的“生活便利站”。(记者 王娜 文/图)

【短 评】

“小草”的力量

你或许未曾留意过,在城市的街头巷尾,有这样一些小店,它们没有显眼的招牌,也没有豪华的装潢,如同城市中的小草,顽强生长。

无论是经营了30余年、散发着诱人香气的小吃店,还是随着商业街一同发展起来的修表老店,抑或是不断拓展服务、温暖人心的社区便利店,以及那些提供小修小补服务的裁缝店……它们以自己的看家本领和用心经营,在城市商业的淘洗轮换中站稳了脚跟。

与那些光鲜夺目的大品牌、大企业相比,这些小店确实微不足道,但它们却是城市商业生态中不可或缺的一部分。一方面,这些小店承载着众多普通百姓的生活依托,许多人正是依靠这不起眼的小本经营,维持着一家老小的生计,在城市中安身立命;另一方面,小店所提供的商品与服务,往往能够满足人们的日常需求,凭借经济实惠与便利性,赢得顾客的信赖与喜爱。

小店屹立不倒的另一个原因,或许在于在现代社会的快节奏中,人们追求的不只是物质上的满足,更渴望获得情感上的共鸣和支持。当你所珍爱的物品损坏,那些不起眼的小修小补店能提供及时的帮助;当你享受骑行的乐趣,街角的修车铺则像一位默默支持你的朋友……小店,正以其温情和关怀将人与城市温暖连接。

对于城市而言,小店不仅是商业生态的组成部分,也是体现城市温度和文化的微小单元。小店虽小,但值得我们珍视。保护小店的生存空间,支持它们的发展,让这些小店继续活跃在城市的街头巷尾,为这座城市的商业和文化繁荣贡献如小草一般柔软,却生生不息的力量。(马丽)